毎日の料理に欠かせない「まな板」。

木製まな板のなかでは人気の檜またいたですが他の素材とは何が違うのでしょうか。

この記事では、檜まな板とヒバ・イチョウ・プラスチックとの違いに焦点を当てて、それぞれの特徴を詳しく解説します。

檜まな板の特徴はもちろん、そのメリットやデメリット、さらには檜まな板がプロの料理人に選ばれる理由にも迫ります。

この記事を読めば、檜まな板とヒバ・イチョウ・プラスチックとの比較検討が深まります。

檜まな板の使い方や、長く愛用するための正しい洗い方・乾かし方、気になるカビ・黒ずみ対策のポイント、そしていざという時の削り直し・メンテナンス方法まで、全ての疑問が解決するはずです。

- 各素材のまな板が持つメリット・デメリットが分かる

- プロが木製のまな板を選ぶ理由が理解できる

- 檜まな板の正しいお手入れ方法とメンテナンスの知識が身につく

- 自分の料理スタイルに最適なまな板を見つける指針が得られる

檜まな板の特徴とヒバ・イチョウ・プラスチックとの違い

- 檜まな板の特徴

- ヒバまな板の特徴と抗菌力(青森ヒバの効果)

- イチョウまな板の柔らかさと包丁当たりの違い

- プラスチックまな板の衛生面・メンテナンス性

まずは、それぞれのまな板が持つ基本的な特徴や性質について見ていきましょう。

素材ごとの違いを知ることが、最適な一枚を選ぶための第一歩です。

檜まな板の特徴

檜のまな板は、日本の家庭でも古くから親しまれてきた調理道具の一つです。

その最大の特徴は、木材そのものが持つ複数の優れた性質にあります。

具体的には、以下の4点が挙げられます。

心地よい香りとリラックス効果

檜には特有の爽やかな香りがあります。

この香り成分にはリラックス効果があるとされ、日々の調理時間を心地よいものに変えてくれます。

キッチンに立つのが楽しくなる、そんな魅力を持っています。

天然の抗菌・防カビ作用

檜は伐採後も高い強度を保ち、菌の繁殖を抑える天然の抗菌成分を含んでいます。

そのため、まな板のような水回りの道具に適しており、衛生的に使いやすいのが特徴です。

包丁に優しい適度な弾力

プラスチック製などの硬いまな板と比べ、檜は適度な弾力性を持っています。

包丁の刃を優しく受け止めるため、刃こぼれしにくく、大切な包丁の切れ味を長持ちさせる効果が期待できます。

優れた耐久性と耐水性

檜は密度が高く、水に強い性質を持っています。

適切に手入れをすれば、腐食しにくく、長期間にわたって愛用することが可能です。

表面が傷んできても、削り直すことで再生できるのも大きな魅力と言えるでしょう。

檜まな板のメリットとデメリット

檜のまな板を選ぶ上では、その長所と短所の両方を理解しておくことが重要です。

ここでは、メリットとデメリットを具体的に解説します。

メリット

- 刃当たりが良く包丁に優しい:適度な弾力で、腕への負担も軽減されます。

- 天然の抗菌作用:衛生面での安心感があります。

- 耐久性が高い:水に強く、削り直せば長く使えます。

- 心地よい香り:料理中の気分を高めてくれます。

- 食材が滑りにくい:木の表面が余分な水分を吸い、安定したカットが可能です。

デメリット

- 手入れが必要:使用後は洗浄・乾燥を徹底しないとカビや黒ずみの原因になります。

- 傷やシミがつきやすい:柔らかい素材のため、特に色の濃い食材や肉・魚を扱う際は注意が必要です。

- ヤニが出ることがある:木材特有の樹脂分(ヤニ)が表面に現れることがあります。

これは抗菌成分でもありますが、気になる場合はお湯や食酢で拭き取れます。 - 価格が高め:プラスチック製に比べると、一般的に高価です。

檜ま板がプロの料理人に選ばれる理由

多くの寿司職人や和食の料理人が檜のまな板を愛用するのには、明確な理由があります。

プロの現場で最も重視されることの一つが、道具、特に包丁のコンディションを最適に保つことです。

檜のまな板が持つ適度な弾力は、繊細な刃付けがされた和包丁の刃先を傷めることなく、切れ味を維持するのに役立ちます。

また、調理時の「トントン」という心地よい音は、調理のリズムを生み出し、作業効率を高める効果もあると言われています。

さらに、削り直しによって常に清潔な調理面を保てるというメンテナンス性の高さも、食の安全を第一に考えるプロにとって不可欠な要素です。

これらの理由から、檜のまな板はプロフェッショナルな現場で信頼され、選ばれ続けています。

プロが選ぶのには、やはり理由があるのですね。

包丁への優しさと、長く使えるという点は、家庭で使う上でも大きなメリットになりそうです。

ヒバまな板の特徴と抗菌力(青森ヒバの効果)

ヒバもまた、まな板の素材として非常に優れた木材です。

特に「青森ヒバ」は、ヒノキチオールという成分を豊富に含むことで知られています。

このヒノキチオールは、檜に含まれる成分よりもさらに強力な抗菌・防カビ効果を持つとされ、極めて高い衛生性能をまな板に与えます。

湿気の多い日本の気候でも、カビの発生を強力に抑制してくれるでしょう。

刃当たりは檜に近く、適度な硬さがあります。

耐水性や耐久性も非常に高いため、一度手に入れれば長く付き合える一枚になります。

ただ、檜同様に独特の強い香りがあるため、購入前に確認することをおすすめします。

イチョウまな板の柔らかさと包丁当たりの違い

イチョウのまな板は、木製まな板の中でも「最も刃当たりが優しい」と評されることが多い素材です。

包丁の刃がまな板に吸い付くように、すっと入っていく感覚は、イチョウならではのものです。

木質が均一で柔らかく、復元力が高いため、細かな切り跡が自然に修復されやすいという特徴もあります。

油分を適度に含んでいるため水はけが良く、乾きが早いのも嬉しいポイントです。

その一方で、柔らかさゆえに、叩き切るような調理では深い傷がつきやすいという側面もあります。

繊細な切りものが中心の方に、特におすすめの素材と言えるでしょう。

豆知識:イチョウの匂い

イチョウのまな板には、特有の匂いがある場合があります。

これは木そのものの匂いであり、衛生上の問題はありません。

使用前に水で濡らすことで、食材への匂い移りはほとんど防げます。

プラスチックまな板の衛生面・メンテナンス性

プラスチック製のまな板は、現代のキッチンで最も普及しているタイプかもしれません。

その最大の利点は、手入れの手軽さと価格にあります。

軽量で扱いやすく、使用後は食器用洗剤で洗い、汚れが気になればキッチン用漂白剤で除菌できるため、衛生管理が非常に簡単です。

また、デザインやカラーバリエーションが豊富なのも魅力です。

プラスチックまな板の注意点

手軽な一方で、デメリットも存在します。

素材が硬いため、包丁の刃が傷みやすく、切れ味が落ちるのが早くなります。

また、包丁によってできた深い傷の中に汚れが溜まり、細菌が繁殖する可能性があります。

傷が目立ってきたら、定期的に買い替えることが衛生的に使うためのポイントです。

檜まな板とヒバ・イチョウ・プラスチックとの比較

これまで紹介してきた各素材の特徴を、一覧表にまとめました。

ご自身の優先順位と照らし合わせながら、最適なまな板選びの参考にしてください。

| 項目 | 檜(ヒノキ) | ヒバ | イチョウ | プラスチック |

|---|---|---|---|---|

| 刃当たり | ◎ 柔らかく弾力あり | ○ 適度な硬さ | ◎ 非常に柔らかい | △ 硬い |

| 抗菌性 | ◎ 天然成分で高い | ◎ 非常に高い | ○ やや劣る | △(抗菌加工品あり) |

| 耐久性 | ◎ 高く、削り直し可能 | ◎ 非常に高い | ○ 傷はつきやすい | △ 傷がつきやすい |

| メンテナンス | △ 乾燥が必要 | △ 乾燥が必要 | △ 乾燥が必要 | ◎ 手軽、漂白可 |

| 香り | あり(強い) | あり(非常に強い) | ほぼなし | なし |

| 価格帯 | 高価 | 高価 | 高価 | 安価 |

このように、一口にまな板と言っても、素材によって特徴は大きく異なります。

何を重視するかで、選ぶべき一枚は変わってきます。

檜まな板とヒバ・イチョウ・プラスチックとの違い【実践知識】

- 檜まな板が向いている使い方

- 檜まな板の正しい洗い方・乾かし方

- カビ・黒ずみ対策のポイント

- 檜まな板の削り直し・メンテナンス方法

ここからは、檜のまな板を実際に選んだ後の、具体的な使い方やお手入れの方法について詳しく紹介します。

正しい知識を身につけて、大切なまな板を長く愛用しましょう。

檜まな板が向いている使い方

檜のまな板は、その特性から特に以下のような使い方や考え方を持つ方におすすめです。

こんな人におすすめ!

- 良い包丁を長く大切に使いたい人:包丁への負担が少ないため、切れ味を維持したい方に最適です。

- 料理のプロセスそのものを楽しみたい人:心地よい音や香りが、調理の時間をより豊かなものにしてくれます。

- 衛生面を重視する人:天然の抗菌作用は、日々の安心につながります。

- 一つの道具を長く育てていきたい人:削り直しなどのメンテナンスをしながら、愛着を持って使い続けられます。

逆に、「調理後の手入れは、できるだけ簡単に済ませたい」という方には、プラスチック製のほうがストレスなく使えるかもしれません。

ご自身のライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

檜まな板の正しい洗い方・乾かし方

檜のまな板を長持ちさせる秘訣は、「使い始める前」と「使い終わった後」のひと手間にあります。

使う前のポイント

調理を始める前に、まな板の表面を水でさっと濡らし、清潔な布巾で軽く拭いてから使い始めましょう。

こうすることで、木の表面に水の膜ができ、食材の匂いや色、アクがまな板に移りにくくなります。

使い終わった後の洗い方

使用後は、長時間放置せず、すぐに洗うのが基本です。

食器用洗剤を使うこともできますが、木の油分を過剰に奪わない粉末クレンザーとタワシで、木目に沿ってゴシゴシと洗うのがおすすめです。

洗剤を使った場合は、すすぎ残しがないように十分に洗い流してください。

最も重要な「乾かし方」

洗い終わったら、すぐに乾いた布で全体の水分をしっかりと拭き取ります。

その後、風通しの良い場所で、必ず立てかけて乾燥させてください。

直射日光は、木の反りや割れの原因になるため避けるのが賢明です。

食器洗い乾燥機の使用は絶対にやめましょう。

カビ・黒ずみ対策のポイント

木製まな板で最も気になるのが、カビや黒ずみではないでしょうか。

しかし、いくつかのポイントを押さえることで、そのリスクは大幅に減らすことができます。

カビ・黒ずみを防ぐ3つの鉄則

- とにかくしっかり乾かす:前述の通り、水分を残さないことが最大の防御策です。

- 熱湯消毒を習慣にする:特に肉や魚を切った後は、熱湯を全体にさっとかけることで殺菌効果が高まります。頻繁に行うと木の油分が抜けやすくなるため、週に1〜2回程度が目安です。

- 漂白剤は使わない:塩素系漂白剤は木を傷め、黒ずみの原因になるため使用は避けてください。

もし軽い黒ずみができてしまった場合は、塩や重曹を振りかけてタワシでこすると、ある程度落とすことが可能です。

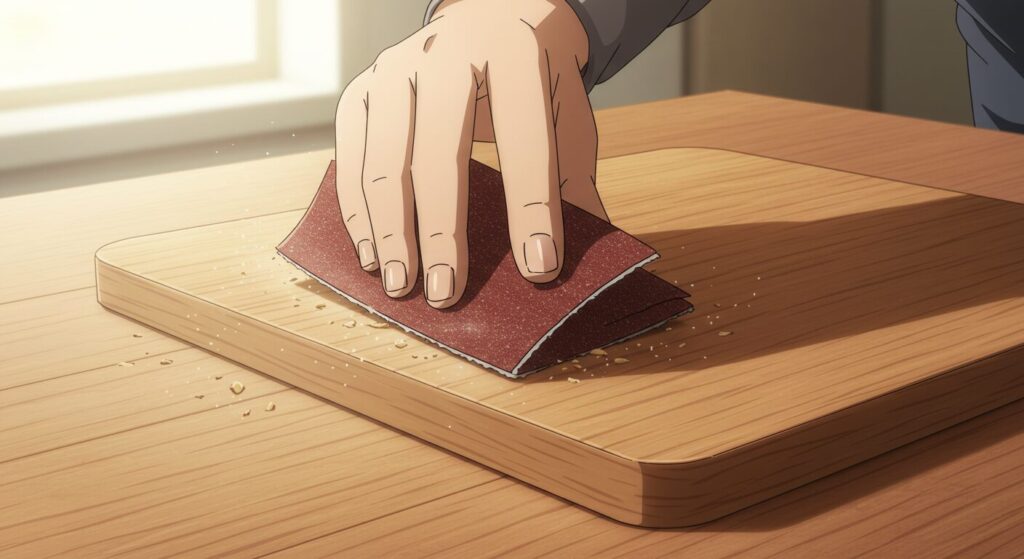

檜まな板の削り直し・メンテナンス方法

大切に使っていても、長年使用すれば表面の傷や黒ずみが気になるようになるかもしれません。

そんな時、「削り直し」ができるのが木製まな板の最大のメリットです。

自分でできるメンテナンス

ホームセンターなどで販売されているサンドペーパー(紙やすり)を使えば、ご家庭でも表面を削ることができます。

まず粗い番手(120番など)で傷が消えるまで削り、次に細かい番手(240番など)で表面を滑らかに仕上げます。

プロに依頼する

より完璧な仕上がりを求めるなら、購入したお店や木工所などで削り直しサービスを利用するのがおすすめです。

専門の道具(かんな)で表面を薄く削ることで、まるで新品のような美しい木肌が蘇ります。

費用はかかりますが、買い替えるよりも経済的で、何より一つの道具を末永く使い続けることができます。

削り直せるというのは、本当に素晴らしいですね。

傷も思い出になりますが、時にはリフレッシュして、また新たな気持ちで料理に向き合えそうです。

檜まな板とヒバ・イチョウ・プラスチックとの違いを総括

この記事のポイントをまとめます。

- まな板選びは檜、ヒバ、イチョウ、プラスチックなど多様な選択肢がある

- 檜まな板は耐久性、抗菌性、刃当たり、香りのバランスに優れる

- 檜のメリットは包丁に優しく、プロにも愛用される点

- 檜のデメリットは定期的な手入れが必要な点

- ヒバはヒノキチオールにより非常に高い抗菌力を持つ

- イチョウは木製の中でも特に刃当たりが柔らかいのが特徴

- プラスチックは手入れが簡単で安価だが、包丁を傷めやすい

- 木製まな板は使用前に水で濡らすと色や匂いが移りにくい

- 使用後はすぐに洗い、水気を拭き取ってから立てて乾かすのが鉄則

- カビ対策には洗浄後の完全な乾燥と、時々の熱湯消毒が有効

- 木製まな板に塩素系漂白剤は使用しない

- 表面の傷や黒ずみはサンドペーパーで削ってメンテナンスできる

- 専門業者に依頼すれば、かんなで削り新品同様に再生可能

- 素材ごとの特性を理解し、自分の料理スタイルや価値観に合うものを選ぶことが重要

- 手入れも含めて道具との付き合いを楽しめるなら、檜まな板は最高のパートナーになる