ゴム製のまな板は、包丁への刃あたりが優しく、衛生的に使えると人気ですが、「日々のお手入れ方法はこれで合っているのかな?」と疑問に思ったことはありませんか。

ゴム製まな板の持つ特徴を最大限に活かすには、そのメリットやデメリットを理解した上で、正しいお手入れを実践することが大切です。

この記事では、ゴム製まな板の基本的なお手入れ方法から、気になる漂白剤の使用、カビへの対策、食洗機の利用可否、さらには寿命を延ばすためのまな板削りに至るまで、安全性にも配慮しながら詳しく解説します。

- ゴム製まな板の基本的な特徴とメリット・デメリット

- 日々の簡単なお手入れ方法と衛生管理のコツ

- 漂白やカビへの正しい対処法

- 食洗機使用やまな板削りなど長く使うための知識

ゴム製まな板の基本と上手なお手入れ方法

- ゴム製まな板の持つ特徴

- ゴム製まな板を使用するメリット・デメリット

- まな板のお手入れ方法と安全性

- カビや黒ずみの対策と漂白剤を使った除菌方法

ゴム製まな板の持つ特徴

ゴム製まな板は、その名の通り合成ゴムやエラストマーといった素材から作られています。

木製まな板のような優しい刃あたりと、プラスチック製まな板のような手軽さを両立させているのが最大の特徴です。

素材自体が持つ適度な弾力性が、包丁の刃を優しく受け止めるため、調理時の「トントン」という音が響きにくく、手首への負担も軽減されます。

また、水をほとんど吸収しない性質を持っているため、速乾性に優れ、雑菌が繁殖しにくい衛生的な環境を保ちやすい点も魅力と言えるでしょう。

豆知識:ゴムとエラストマーの違い

一般的に「ゴム製まな板」として販売されているものには、主に「合成ゴム製」と「エラストマー製」があります。

エラストマーはゴムのような弾性を持ちながら、プラスチックのように成形しやすい素材です。

合成ゴム製は重厚で安定感がありますが、エラストマー製は比較的軽量で、食洗機に対応する製品が多い傾向にあります。

これらの特徴から、プロの料理人から一般家庭まで幅広く支持されています。

ゴム製まな板を使用するメリット

ゴム製まな板を選ぶことには、多くのメリットが存在します。

日々の料理を快適にする、主な利点をいくつかご紹介します。

包丁に優しく、切れ味が長持ちする

最大のメリットは、刃あたりの良さです。

ゴムの弾力性がクッションの役割を果たし、包丁がまな板に当たった際の衝撃を和らげます。

これにより、包丁の刃こぼれを防ぎ、大切な包丁の切れ味を長く保つことにつながります。

衛生的で清潔に保ちやすい

ゴムは素材の特性上、吸水率が非常に低いため、水切れが良くすぐに乾きます。

湿った状態が長く続かないため、カビや雑菌の繁殖を抑えることが可能です。

また、弾力性があるため包丁による深い傷がつきにくく、傷の内部に汚れが溜まるリスクも低減できます。

製品によっては抗菌剤が練り込まれているものもあります。

安定感があり、調理がしやすい

適度な重さとグリップ力があるため、調理中にまな板が滑りにくいのも大きな利点です。

かぼちゃのような硬い食材や、鶏肉のような滑りやすい食材を切る際にも、まな板が安定しているため、余計な力を入れずに安全に作業を進められます。

調理中のまな板のズレは、思わぬケガにつながることもあります。

その点、ゴム製まな板の安定感は心強いですね。

ゴム製まな板のデメリット

多くのメリットがある一方で、ゴム製まな板にはいくつかのデメリットも存在します。

購入前にこれらの点を理解しておくことで、後悔のない選択ができます。

注意点:熱と重さ

ゴム製まな板を使用する上で、特に注意したいのが「熱」と「重さ」です。

これらの特性を理解し、適切に取り扱うことが長く快適に使うための鍵となります。

熱に弱い製品が多い

ゴムという素材の性質上、熱に弱いという点が挙げられます。

製品にもよりますが、耐熱温度が100℃以下に設定されているものも少なくありません。

そのため、揚げたての天ぷらや、火から下ろしたばかりの熱い鍋を直接置くと、変形や変色の原因となる可能性があります。

熱いものを切る際は、少し冷ましてから乗せるなどの配慮が必要です。

重量があり扱いにくい場合がある

プラスチック製のまな板と比較すると、ゴム製まな板は厚みがあり、しっかりとした重さがあります。

この重さが調理中の安定感につながる一方で、洗う際や収納場所へ移動させる際に「重い」と感じる方もいるでしょう。

特に力の弱い方や、頻繁にまな板を移動させる使い方を想定している場合は、購入前にサイズと重量を確認することをおすすめします。

まな板の衛生性と安全性

毎日口にする食材を扱うまな板だからこそ、衛生面と安全性は最も重視したいポイントです。

ゴム製まな板は、これらの点で優れた特性を持っています。

衛生面における最大の強みは、前述の通り、傷がつきにくく、水切れが良いことです。

雑菌は、まな板の表面についた包丁傷の中に食材のカスが入り込み、そこに水分が加わることで繁殖します。

ゴム製まな板は深い傷が残りにくいため、雑菌の温床ができにくいのです。

さらに、吸水性がないため素早く乾燥し、菌が好む湿った環境を作りません。

安全性については、調理中の安定感が大きく貢献します。

滑りにくい素材であるため、力を入れて食材を切る際もまな板がずれにくく、包丁が予期せぬ方向に滑るリスクを低減します。

これにより、調理に集中でき、安全に作業を行うことが可能です。

基本的なお手入れ方法とは

ゴム製まな板の性能を長く維持するためには、日々の基本的なお手入れが欠かせません。

難しい手順は必要なく、少しの習慣で清潔さを保つことができます。

毎日のお手入れ3ステップ

- 使用前に水で濡らす:調理を始める前に、まな板の表面を水でさっと濡らし、布巾などで軽く拭きます。

これにより水の膜ができ、食材の色や臭いが移りにくくなります。 - 使用後はすぐに洗う:調理が終わったら、放置せずにすぐに洗いましょう。

食器用の中性洗剤をつけたスポンジで、表面だけでなく側面もしっかりと洗います。 - しっかり乾燥させる:洗い終わったら水気を切り、風通しの良い場所に立てかけて乾燥させます。

水切れが良いため比較的早く乾きますが、完全に乾かすことが衛生管理の基本です。

この3つのステップを習慣にすることが、ゴム製まな板を長く衛生的に使うための最も効果的な方法です。

漂白剤を使った除菌方法

日々の洗浄だけでは落としきれない着色汚れや、念入りに除菌したい場合には、塩素系漂白剤の使用が効果的です。

木製のまな板では難しい漂白除菌ができるのも、ゴム製まな板のメリットの一つです。

お手入れの頻度としては、週に1回程度が目安ですが、特に色の濃い食材や生ものを扱った後など、汚れが気になったタイミングで行うのが良いでしょう。

漂白剤の使い方

キッチン用の漂白剤には、スプレータイプと液体タイプがあります。

- スプレータイプ:まな板全体に直接スプレーし、製品に記載されている時間放置した後、水で十分に洗い流します。

手軽で簡単なのが魅力です。 - 液体タイプ(つけ置き):洗い桶などに規定の濃度に薄めた漂白剤を入れ、まな板を浸します。

こちらも規定時間放置した後、水でしっかりとすすぎます。

全体をムラなく除菌・漂白したい場合に適しています。

漂白剤使用時の注意

漂白剤を使用する際は、必ず換気を良くしてください。

また、洗い残しがないよう、すすぎは念入りに行いましょう。

製品によっては漂白剤の使用を推奨していない場合もあるため、事前に取扱説明書を確認するとより安心です。

定期的な漂白で、見た目も清潔に、より衛生的な状態を保つことができます。

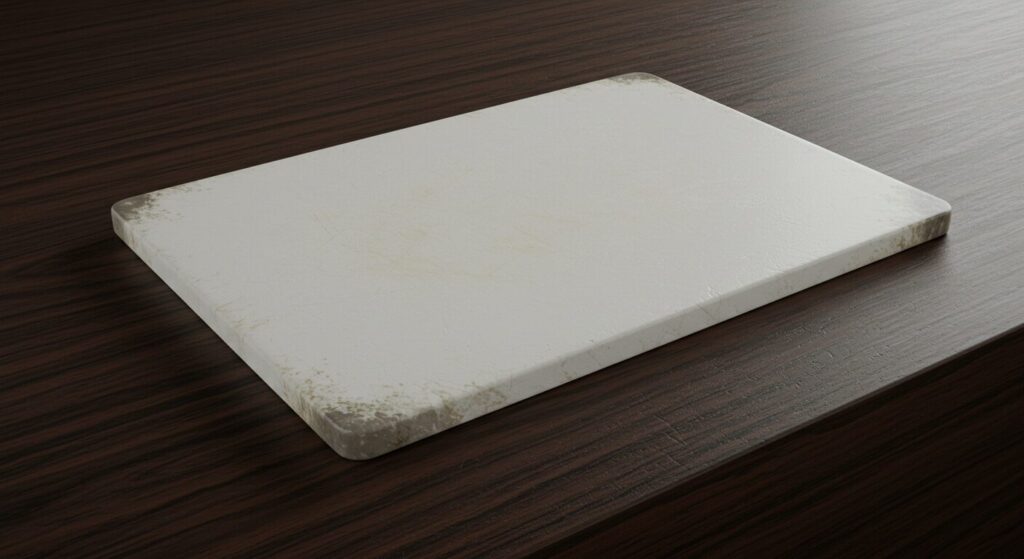

カビや黒ずみの対策

ゴム製まな板はカビが繁殖しにくい素材ですが、お手入れを怠ると黒ずみやカビが発生する可能性はゼロではありません。

大切なのは、カビの原因を作らないことです。

カビや黒ずみの予防法

最も効果的な対策は、使用後に素早く洗い、完全に乾燥させる習慣です。

カビは「栄養(汚れ)」「水分」「温度」の3つの条件が揃うと発生しやすくなります。

調理後の汚れをすぐに洗い流し、風通しの良い場所でしっかり乾かすことで、カビの発生リスクを大幅に減らすことが可能です。

特に、洗い終わったまな板を壁にべったりと立てかけると、接地面が乾きにくくなります。

少し隙間をあけて空気が通るようにすると、より効果的ですよ。

発生してしまった場合の対処法

もし黒ずみやカビができてしまった場合は、前述の塩素系漂白剤が有効です。

気になる部分にキッチンペーパーを置き、その上から漂白剤をスプレーしてしばらく置く「パック法」も、ピンポイントで対処したい場合に便利です。

漂白剤で対処しても落ちない頑固な黒ずみは、後述する「まな板削り」で物理的に表面を削り取る方法も考えられます。

ゴム製まな板のお手入れ方法と長く使うコツ

- 食洗機は使える?対応状況

- まな板削りでのメンテナンス

- ゴム製まな板のお手入れ方法まとめ

食洗機は使える?対応状況

「ゴム製まな板は食洗機で洗えるの?」という疑問は、多くの方が持つポイントです。

結論から言うと、「製品による」というのが答えになります。

ゴム製まな板が食洗機に対応できるかどうかは、主にその耐熱温度によって決まります。

食洗機内は高温になるため、耐熱温度の低いまな板を入れてしまうと、熱で反ったり変形したりする恐れがあるからです。

一般的に、昔ながらの合成ゴム製のまな板は耐熱温度が低く、食洗機非対応の製品が多い傾向にあります。

一方で、近年増えているエラストマー製のまな板は、耐熱温度が130℃など高く設定されており、食洗機対応を謳う製品が多くなっています。

| 種類 | 特徴 | 食洗機対応 |

|---|---|---|

| 合成ゴム製 | 重厚で安定感がある。プロ仕様のものも多い。 | △(非対応の製品が多い) |

| エラストマー製 | 比較的軽量で扱いやすい。カラーバリエーションも豊富。 | 〇(対応製品が多い) |

購入時には必ず耐熱温度と取扱説明書を確認しましょう。

食洗機での洗浄を希望する場合は、必ず購入前に製品の仕様を確認することが重要です。

「食洗機対応」と明記されているか、耐熱温度が100℃以上(できれば120℃以上)あるかを目安に選ぶと良いでしょう。

まな板削りでのメンテナンス

長年使用していると、どうしても包丁傷が深くなったり、漂白しても落ちない頑固な汚れや黒ずみが目立ってくることがあります。

そのような状態になったとき、ゴム製まな板は「まな板削り」という専用の道具を使って表面を削り、新品に近い状態に再生させることが可能です。

これは、木製のまな板をかんなで削るのと同じ考え方で、表面の傷んだ層を薄く削り取ることで、傷や汚れを一掃します。

プラスチック製のまな板では難しい、ゴム製まな板ならではの長所と言えます。

まな板削りの使い方

- まな板の表面を水で濡らします。

- まな板削りの粗い面で、傷や汚れが気になる部分を均一に削ります。

- 次に、仕上げ用の細かい面で表面を滑らかに整えます。

- 最後に、削りカスを水でよく洗い流し、通常通り洗剤で洗浄して乾燥させます。

まな板削りを使えば、お気に入りのまな板をさらに長く、衛生的に使い続けることができます。

まさに「一生モノ」の道具として付き合っていくためのメンテナンス方法ですね。

頻繁に行う必要はありませんが、数年に一度、まな板のリフレッシュとして取り入れてみるのはいかがでしょうか。

ゴム製まな板のお手入れ方法まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- ゴム製まな板は木とプラスチックの良いとこ取りをした素材

- 刃あたりが優しく包丁を傷めにくいのが最大のメリット

- 吸水性が低く乾きやすいため衛生的に使える

- 安定感があり調理中の安全性が高い

- デメリットは熱に弱い点と重さ

- 使用前は水で濡らし色や臭いの付着を防ぐ

- 使用後は中性洗剤とスポンジで速やかに洗う

- 洗浄後は風通しの良い場所でしっかり立てて乾かす

- 週に一度など定期的な塩素系漂白剤の使用が効果的

- カビ予防の基本は洗浄と乾燥の徹底

- 食洗機の使用は製品の耐熱温度を必ず確認する

- エラストマー製は食洗機対応の製品が多い傾向にある

- 深い傷や頑固な汚れは専用のまな板削りで再生可能

- 正しいお手入れでまな板の寿命を延ばすことができる

- 特徴を理解し適切な手入れをすれば長く愛用できる