木のまな板を愛用している方、これから使ってみたいと考えている方にとって、「まな板のオイル はどれがおすすめ?」「オイルを使った木のまな板のお手入れって本当に必要?」といった疑問は尽きませんよね。

オイルを塗ってコーティングすることで、まな板の寿命を延ばせるという情報はよく見かけますが、どのオイルの種類を選べば良いか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

特に、身近なオリーブオイルは使えるのか、塗ると逆に臭くなるのではないか、といった不安もあるかもしれません。

また、一般的な国産の檜(ヒノキ)などのまな板は、そもそもオイルを塗らない方が良いという意見もあり、情報が錯綜している状態です。

さらに、オイルを塗ってもすぐに洗い流されてしまうと、まな板の油が落ちない状態になって困ってしまうといった懸念もあります。

そこで、この記事では、木のまな板にオイルを塗る目的や最適なオイルの種類、そしてオイルを使った正しい木のまな板のお手入れ方法について、サンドペーパーを使った対処法や、木のまな板の油汚れが残る原因まで詳しく解説します。

この記事を読んで、あなたのまな板を長持ちさせるヒントを見つけてください。

- 木のまな板にオイルを塗る目的と、塗らない方が良い木材の種類が分かります。

- まな板に最適なオイルの種類(乾性油・不乾性油)とその選び方が理解できます。

- オイルを塗布する際の手順や、オイルが原因で臭くなるのを防ぐ方法を知ることができます。

- オイル以外での日々の木のまな板 お手入れや、サンドペーパーを使ったメンテナンス方法が分かります。

木のまな板にオイルがおすすめの理由と必要性

- まな板にオイルを塗らない場合のデメリット

- オイルを塗布してコーティングするメリット

- カッティングボードと一般的なまな板

- 木の素材によってはオイルを塗らない方が良い

- 檜など国産材にはオイルは基本的に不要

まな板にオイルを塗らない場合のデメリット

木製のまな板にオイルを塗らずに使い続けると、木材の乾燥が進み、ひび割れや反りの原因になることがあります。

木は水分を吸収しやすく、また放出しやすい素材であるため、この吸放湿の繰り返しが激しくなると、木材にかかる負担が大きくなるためです。

いくら良いまな板であっても、乾燥が進んでしまうと耐久性が落ちてしまいます。

また、オイルで保護されていない状態では、食材の匂いや色素を吸収しやすくなります。

まな板の油汚れも、木の繊維の奥深くまで染み込んでしまい、洗っても取れにくくなる原因になります。

多くの木のまな板のお手入れ記事で、オイルによるメンテナンスが推奨されるのは、こうしたデメリットを防ぐためであると言えます。

オイルを塗布してコーティングするメリット

まな板にオイルを塗布してコーティングすると、木材の表面に保護膜が形成されます。

この保護膜は、水分が木材の内部に過度に浸透するのを防ぐため、ひび割れや反りを起こしにくくする効果があります。

また、食材の匂いや色素が木の繊維に染み込むのを防ぐため、まな板の油が落ちないといった、しつこい汚れの付着を軽減できます。

さらに、オイルが木材の乾燥を防ぎ、まな板を長持ちさせることにつながります。

特に、海外産のチーク材やオリーブ材など、油分の少ない硬い木材でできたまな板では、オイルによるコーティングが耐水性を高める上で非常に重要になります。

カッティングボードと一般的なまな板

一口に「まな板」と言っても、パンやチーズ、果物などをカットしてそのまま食卓に出す用途の「カッティングボード」と、調理で日常的に使う「一般的なまな板」では、オイルメンテナンスの必要性が異なります。

カッティングボードは、海外産の油分が少ない硬い木材で作られていることが多く、木材の乾燥防止、汚れやカビの予防、表面の保護を目的として、使い始める前にオイルを塗布することが推奨されます。

これに対し、一般的なまな板、特に日本の伝統的なまな板は、次に述べるようにオイルを塗らない方が適している場合もあります。

このように、まな板の用途や素材によって、オイルメンテナンスの考え方は使い分ける必要があります。

木の素材によってはオイルを塗らない方が良い

前述の通り、すべての木のまな板にオイルが適しているわけではありません。

特に、日本の風土に適した特定の木材で作られたまな板は、オイルを塗らない方が良い場合があります。

例えば、檜やヒバなどの針葉樹材は、元々多くの油分を含んでおり、水分を吸うための効力も備えているため、外側からさらにオイルを塗る必要は基本的にありません。

また、オイルを塗ることで、食材にオイルがベタッと付着したり、洗うたびに油が落ちてしまったりして、本来持っている水分を吸う効力が損なわれることがあります。

特に、お刺身などの繊細な食材を扱う場合、オイルの匂いが移ってしまう可能性もあるため、一般的なまな板にはオイルは塗らない方が無難です。

ご注意:オイルが匂いやベタつきの原因になることも

オリーブオイルなどの不乾性油を塗ると、時間が経っても木材の表面に残ってしまい、臭くなる原因やベタつきの原因になります。

特に魚や肉など匂いの強い食材を切るまな板にオイルを塗ると、オイルに匂いが移ってしまい、衛生面でも風味の点でも好ましくありません。

そのため、オイルを選ぶ際は、後述する「乾性油」を選ぶことが非常に重要です。

檜など国産材にはオイルは基本的に不要

日本のまな板の代表的な素材である檜やヒバなどの国産針葉樹材は、もともと油分が豊富で、抗菌作用を持つ成分が含まれています。

古くから、日本の包丁は引いて切る繊細な切り方が基本であるため、刃当たりの良い、適度な硬さの材木がまな板に使われてきました。

檜などのまな板は、使う前に水で濡らすことで表面に水の膜を作り、食材の匂いや汚れの吸収を防ぐという、日々のまな板のお手入れが最も重要です。

オイルフィニッシュは、むしろ木材本来の機能を妨げる可能性があるため、国産材のまな板には基本的にオイルは不要であると考えてください。

木のまな板に最適なおすすめのオイルの種類と使い方

- オイルを塗ると臭くなるのはなぜ?

- オリーブオイルは不乾性油なので避けるべき

- 木のまな板 油汚れを防ぐための乾性油の選択

- 木のまな板 お手入れ:オイル塗布の手順と乾燥

- サンドペーパーで削り直しカサカサ対策

- オイルが固まらずまな板 油 落ちない場合の対処法

オイルを塗ると臭くなるのはなぜ?

まな板に塗ったオイルが臭くなる主な理由は、オイルの酸化です。

食用植物油には、乾性油、半乾性油、不乾性油の三種類がありますが、特に不乾性油は空気中の酸素と結びつきにくく、時間が経っても固まりません。

その結果、まな板の表面でベタつきが続き、食材の油分などと一緒に酸化することで、嫌な油臭さや腐敗臭が発生し、まな板が臭くなる原因になります。

また、魚や肉を切った後の油汚れが残っている状態でオイルを塗布すると、それがさらに酸化を促し、匂いの原因となる可能性もあります。

このため、オイルを選ぶ際は、酸化しにくい乾性油を選ぶことが非常に重要です。

【補足】食用植物油の分類

食用植物油は、乾燥性の強さによって以下のように分類されます。

| 分類 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| 乾性油 | 空気に触れると酸化し、硬化して膜を作る | 亜麻仁油、えごま油、くるみ油、ひまわり油、紅花油 |

| 半乾性油 | 乾きにくい。時間が経つとベタつきが残りやすい | ごま油(焙煎されていないもの)、コーン油、ナタネ油、大豆油 |

| 不乾性油 | 空気に触れてもほとんど固化しない。ベタつきが残りやすい | オリーブオイル、椿油、ひまし油 |

オリーブオイルは不乾性油なので避けるべき

身近で手に入りやすいオリーブオイルをまな板に塗布しようと考える方もいるかもしれません。

しかし、前述の通り、オリーブオイルは分類上「不乾性油」にあたります。

不乾性油は、塗布しても空気に触れてもほとんど固まらないため、まな板の表面にベタベタ感が残ってしまい、食材に油が付着する原因になります。

また、時間が経つにつれて酸化しやすく、まな板が臭くなる大きな原因にもなります。

ご家庭のキッチンにあるオリーブオイルは、まな板のオイルメンテナンスには適していないため、使用は避けるようにしてください。

木のまな板の油汚れを防ぐための乾性油の選択

カッティングボードなどのオイルメンテナンスには、塗布後に酸化して硬化する性質を持つ「乾性油」が最適です。

乾性油は、塗るとすぐに固化し、表面に皮膜を作るため、塗布後のベタつきが少なく、木のまな板 油汚れやカビ、水分が木材に染み込むのを防ぐ高いコーティング効果を発揮します。

まな板に使うオイルのおすすめの具体的な種類としては、亜麻仁油、えごま油、くるみ油、紅花油などがあります。

これらのオイルは食用としても安全性が高く、特に亜麻仁油やえごま油は比較的入手しやすい種類と言えます。

乾性油は、油絵の具の顔料を定着させるニスと同じような役割を果たし、木の表面をしっかりと保護してくれます。

木のまな板のお手入れ:オイル塗布の手順と乾燥

乾性油を使った木のまな板のお手入れは、比較的簡単に行えます。

まず、まな板をきれいに洗い、完全に乾燥させた状態にしておきましょう。

次に、乾性油を清潔な布やペーパータオルに少量含ませ、まな板のすべての面(両面と側面)に木目に沿って均一に塗り広げます。

塗りすぎるとベタつきの原因になるため、薄く塗るのがポイントです。

その後、直射日光を避け、風通しの良い場所でしっかりと乾燥させます。

乾性油は固化に時間を要するため、少なくとも24時間、できれば数日間放置して完全に乾かすようにしてください。

乾燥が不十分だと、せっかく塗ったオイルが固化せず、まな板の油が落ちない状態になってしまうことがあります。

ポイント:オイル塗布後のベタつき対策

オイル塗布後、表面に余分な油分が残っているとベタつきを感じることがあります。

このような場合は、油分が噴き出している可能性があるため、乾いた布やペーパータオルでこまめに拭き取り、木にベタつきがなくなってから使用を開始してください。

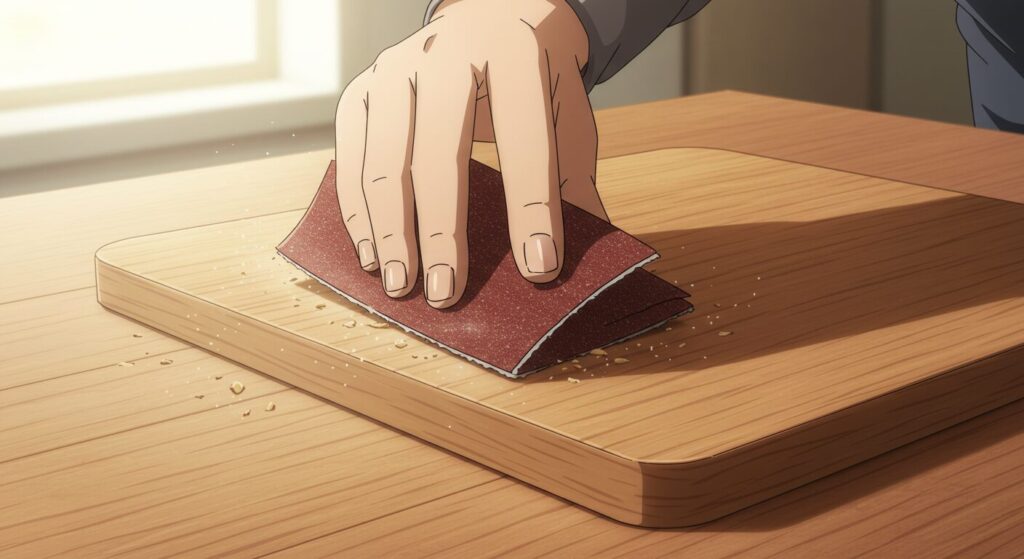

サンドペーパーで削り直しカサカサ対策

長く使っている木のまな板は、包丁の傷が増えたり、油分が抜けて表面が白っぽくカサカサになったりすることがあります。

このような場合、サンドペーパーを使った削り直しが効果的です。

まず、#180番や#240番などの粗いサンドペーパーで傷や黒ずみ、カサカサになった部分を木目に沿って根気よく磨いてください。

この作業により、表面の劣化した部分が取り除かれ、滑らかな木肌に戻ります。

次に、#320番や#400番、さらに細かい目のサンドペーパーで仕上げ磨きをします。

削りカスをしっかりと落とした後、再度乾性油を塗布することで、新品同様に再生させ、カサカサを解消することができます。

オイルが固まらずまな板の油が落ちない場合の対処法

乾性油であっても、塗布量が多すぎたり、乾燥時間が不十分だったりすると、オイルが固化せず、まな板の油が落ちないという問題が発生することがあります。

この場合は、まず余分な油分を布で拭き取り、さらに風通しの良い日陰で乾燥を継続してください。

もしベタつきが解消しない場合は、クレンザーや重曹を使って優しく擦り洗いをする方法があります。

クレンザーや重曹は、まな板に染み込んだ油分や汚れを吸着・分解する作用があるため、ベタつきの解消に役立ちます。

また、油の付着を防ぐためには、油分の多い食材を切る前に、まな板を水で濡らしておくプレウェットと呼ばれる方法が非常に有効です。

水で濡らすことで表面に水の膜ができ、油分や匂いの染み込みを防ぐことができます。

まな板のオイルおすすめを総括

この記事のポイントをまとめます。

- 国産材のまな板にはオイルを塗らず日々の水濡らしと乾燥を徹底する

- 油分が少ない硬い木材にはオイル塗布によるコーティングが有効

- オイルの種類は、固化して皮膜を作る乾性油が最適

- オリーブオイルなどの不乾性油は避ける

- オイル塗布はひび割れや反りを防ぎ、カビや汚れの染み込みを軽減する

- オイル塗布後は24時間以上かけてしっかりと乾燥させる

- 使用後はすぐに水洗いをし、タワシを使って木目に沿って汚れを掻き出す

- 肉や魚を切る際は、汚れを落とし切る前にお湯をかける

- 匂いや汚れが気になる場合は、レモンと塩で擦り洗いをする

- まな板が白っぽくなったり傷が増えたたらサンドペーパーで削りオイルを再塗布

- 保管は直射日光を避け、風通しの良い日陰で、木目が縦になるように立てかける

- まな板の黒ずみの主な原因は生乾きによるカビ

- 乾燥には24時間程度が必要

- 食器洗い乾燥機での乾燥は反りや割れの原因になるため厳禁

- 木のまな板は正しく手入れをすれば長く愛用できる