毎日使う包丁の切れ味が悪くなってきたと感じていませんか。

包丁を研ぐ頻度は、料理の効率や安全性に直結する重要な問題です。

包丁を研ぐ頻度の正しい目安とはどのくらいなのでしょうか。

この記事では、家庭での理想的な研ぎ頻度から、プロが実践する包丁研ぎの頻度まで、具体的な使用状況別に見る研ぐタイミングを紹介します。

また、ステンレス包丁と鋼包丁の違いによる研ぎ頻度の差や、切れ味が落ちたサインを見極める方法も紹介します。

さらに、砥石での研ぎ方基礎知識、包丁研ぎ器とシャープナーの活用法、研ぎすぎによる失敗を防ぐ方法といったメンテナンス技術に加え、包丁を研ぐ頻度を減らす長持ちテクニックとして、正しいまな板の選び方と使い方や、日々の使用後のメンテナンス習慣についても触れます。

自分で研ぐのが難しい場合に、プロに研ぎを依頼するタイミングもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

- 家庭とプロにおける研ぎ頻度の具体的な目安

- 切れ味が落ちたことを示す具体的なサイン

- 砥石とシャープナーの正しい使い分け方

- 包丁の切れ味を長持ちさせる日常のメンテナンス方法

包丁を研ぐ頻度の基本と目安

- 包丁を研ぐ頻度の正しい目安とは

- 家庭での理想的な研ぎ頻度

- 使用状況別に見る研ぐタイミング

- 切れ味が落ちたサインを見極める

- ステンレス包丁と鋼包丁の違い

- プロに研ぎを依頼するタイミング

包丁を研ぐ頻度の正しい目安とは

包丁を研ぐ頻度に関する最も基本的な答えは、「切れ味が落ちたと感じた時」です。

しかし、これでは少し曖昧に聞こえるかもしれません。

実際、切れ味の感じ方には個人差があります。

そのため、より具体的な目安を持つことが大切です。

一般的に、家庭で毎日料理をする場合、月に1〜2回程度が研ぎ直しの目安とされています。

ただし、これはあくまで目安であり、包丁の使用頻度や切る食材、包丁の材質によって最適な頻度は異なります。

例えば、硬い食材を多く切る場合や、冷凍食品を無理に切ってしまった場合は、刃先が摩耗しやすいため、より短い間隔でのメンテナンスが必要になるでしょう。

逆に、週末にしか料理をしない方であれば、2〜3ヶ月に1回程度でも十分な場合があります。

大切なのは、回数にこだわることよりも、包丁の状態を意識することです。

家庭での理想的な研ぎ頻度

家庭における理想的な包丁研ぎの頻度は、日常的に自炊する方であれば「月に1回」を基準に考えるとよいでしょう。

切れ味が少し鈍ってきたかな、と感じる前、あるいは感じ始めた直後に研ぐことで、包丁への負担を最小限にしつつ、常に快適な切れ味を保つことができます。

切れ味が完全に失われてから研ぐ場合、刃先が丸くなりすぎてしまい、元の鋭い刃を取り戻すために多くの時間と労力が必要になります。

また、一度にたくさん削る必要があるため、包丁の寿命を縮めてしまう原因にもなりかねません。

豆知識:シャープナーの併用

月に1回の砥石での研ぎを「本格的なメンテナンス」とするならば、調理中に「少し切れ味が悪いな」と感じた時の「一時的な対処」として、簡易的なシャープナー(包丁研ぎ器)を活用するのも一つの方法です。

ただし、シャープナーは刃先を荒らして一時的に切れ味を回復させるものが多いため、これだけに頼るのではなく、必ず砥石での定期的な研ぎと併用してください。

このように、定期的なメンテナンス(砥石)と日常的なケア(シャープナー)を組み合わせることが、家庭で包丁を長く快適に使うための理想的な形と言えます。

使用状況別に見る研ぐタイミング

包丁を研ぐべきタイミングは、どれだけ包丁を使っているかによって大きく変わります。

ご自身のライフスタイルに合わせて、研ぐタイミングを調整することが重要です。

例えば、以下のようなパターンが考えられます。

毎日(3食)料理をする場合

使用頻度が非常に高いため、刃の摩耗も早くなります。

この場合、月に1回〜2回の砥石での研ぎが推奨されます。

特に魚を捌いたり、肉のブロックを切ったりする機会が多いご家庭では、切れ味の低下を敏感に感じやすいため、こまめなメンテナンスが快適な調理につながります。

毎日(夕食のみ)料理をする場合

一般的なご家庭で最も多いパターンかもしれません。

この場合は、月に1回程度の研ぎを基本としましょう。

もし切れ味の低下をそれほど感じなければ、2ヶ月に1回程度でも問題ありません。

切れ味のチェックとして、後述するトマトなどを切ってみるのがおすすめです。

週末のみ料理をする場合

使用頻度が限られているため、研ぐ頻度も少なくて済みます。

2〜3ヶ月に1回程度、あるいは「切れ味が悪くなったな」と感じたタイミングで研ぐ、という形でも十分対応可能です。

研ぎのタイミング調整

大切なのは「〇ヶ月に1回」というルールを厳格に守ることよりも、ご自身の「使用頻度」と「切れ味の実感」に基づいて調整することです。

切れ味が悪いまま使い続けると、余計な力が入るため、食材を潰してしまったり、ケガの原因になったりするため注意しましょう。

切れ味が落ちたサインを見極める

包丁を研ぐべき具体的なタイミングは、食材を切った時の感覚で判断するのが最も確実です。

切れ味が落ちてくると、以下のようなサインが現れます。

1. トマトの皮で刃が滑る

最も分かりやすいチェック方法です。

切れ味が良ければ、包丁の重みだけでトマトの皮にスッと刃が入っていきます。

しかし、切れ味が落ちていると、皮の上で刃が滑ってしまい、力を入れないと切れません。

結果としてトマトが潰れて水分が出てしまいます。

2. 鶏肉の皮が切りにくい

鶏肉、特に皮の部分は弾力があるため、切れ味が鈍い包丁では刃が逃げてしまい、なかなか切れません。

包丁を前後に何度も動かさないと切れない場合は、研ぎ時です。

3. 玉ねぎを切ると目がしみやすい

切れ味が悪い包丁で玉ねぎを切ると、繊維を押し潰す形になります。

これにより、玉ねぎの細胞が多く破壊され、涙の原因となる催涙成分(硫化アリル)が空気中に飛散しやすくなります。

よく切れる包丁で切れば、細胞の破壊が最小限に抑えられるため、目がしみにくくなります。

これらのサインに加えて、「食材の断面が美しくない」「パンを切るとパンくずが多く出る」といった現象も、研ぎのタイミングを知らせるサインです。

ステンレス包丁と鋼包丁の違い

包丁の材質によっても、研ぐべき頻度は異なります。

家庭でよく使われるのは主に「ステンレス包丁」と「鋼包丁」の2種類です。

ステンレス包丁

特徴: 錆びにくく、お手入れが簡単なのが最大の特徴です。

鋼に比べて硬度はやや低いものが多いですが、その分「粘り」があるため刃こぼれしにくい傾向にあります。

研ぐ頻度: 鋼に比べると切れ味の持続性が高いものが多く、研ぐ頻度は比較的少なくて済みます。

ただし、切れ味が落ちにくいだけで、永久に切れるわけではありません。

家庭での一般的な使用であれば、月1回〜2ヶ月に1回程度のメンテナンスが目安です。

鋼(はがね)包丁

特徴: 非常に硬く、鋭い切れ味が出るのが特徴です。

プロの料理人に愛用者が多い材質です。

研ぐ頻度: 切れ味は抜群ですが、ステンレスに比べてデリケートです。

非常に錆びやすく、また硬いが故に刃こぼれしやすい側面もあります。

切れ味の低下もステンレスより早めに感じることが多いため、よりこまめな研ぎ(使用頻度が高ければ週に1回以上)が必要になる場合があります。

また、使用後は水分を完全に拭き取らないとすぐに錆びてしまいます。

材質ごとの研ぎ方の違い

ステンレス包丁は研ぎにくいと感じる方もいますが、最近は研ぎやすいステンレス素材も増えています。

鋼包丁は研ぎやすい反面、錆びやすいため研いだ後の管理も重要です。

ご自身の包丁の材質を理解し、その特性に合った頻度でメンテナンスを行うことが大切です。

プロに研ぎを依頼するタイミング

定期的なメンテナンスは自分で行うのが理想ですが、以下のような場合は無理をせずプロの研ぎサービスに依頼することをおすすめします。

1. 自分で研いでも切れ味が戻らない時

何度か自分で砥石を使って研いでみても、新品のような切れ味が戻らない場合、研ぎ方が間違っているか、刃の形(刃線)自体が崩れてしまっている可能性があります。

2. 大きな刃こぼれができた時

冷凍食品や骨など硬いものを切ってしまい、刃が大きく欠けてしまった場合、家庭用の砥石(特に中砥石)だけで修正するのは非常に困難です。

荒砥石を使った大幅な修正が必要になるため、プロに任せるのが賢明です。

3. 刃先が変形した・アゴが減った時

長年研ぎ続けると、包丁の「アゴ」(刃元の角の部分)が減ってしまい、まな板に当たらなくなることがあります。

こうなると食材が最後まで切れず、使いにくくなります。

このような形状の修正もプロの技術が必要です。

4. 高級な包丁で研ぐのが不安な時

高価な包丁や、思い入れのある包丁を自分で研いで失敗したくない場合も、プロに依頼するのが安心です。

料金は包丁の種類や状態によりますが、1本1,000円〜3,000円程度が相場です。

包丁を研ぐ頻度を最適化する方法

- 砥石での研ぎ方基礎知識

- 包丁研ぎ器とシャープナーの活用法

- 研ぎすぎによる失敗を防ぐ方法

- 包丁を研ぐ頻度を減らす長持ちテクニック

- 正しいまな板の選び方と使い方

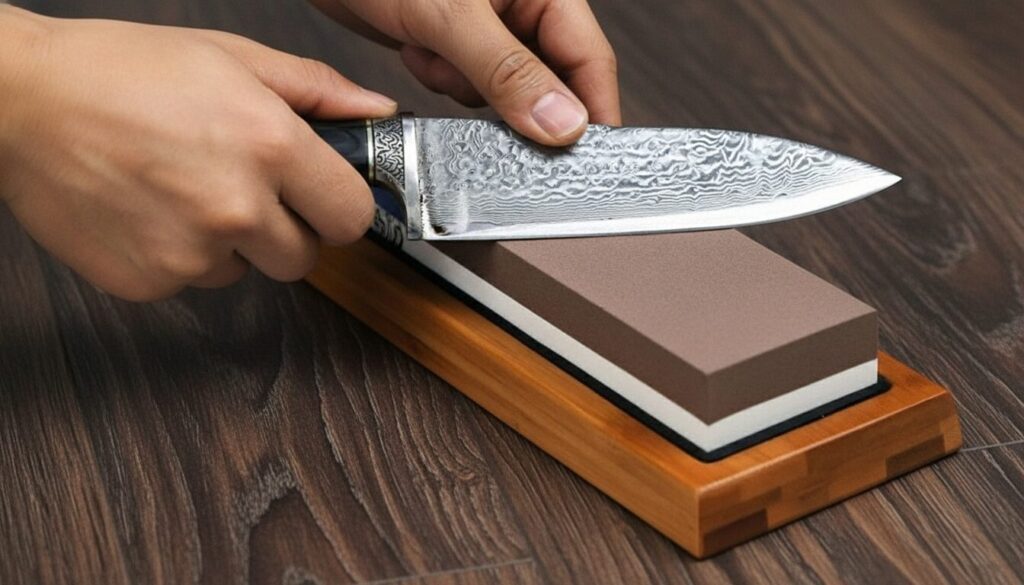

砥石での研ぎ方基礎知識

包丁の切れ味を本格的に回復させるためには、砥石(といし)を使った研ぎが最も効果的です。

難しそうに感じるかもしれませんが、基本的な知識さえ押さえれば家庭でも実践できます。

まず、砥石には主に3つの種類があります。

| 砥石の種類 | 粒度(番手)の目安 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 荒砥石(あらどいし) | #80 〜 #400程度 | 刃が大きく欠けた(刃こぼれ)時など、刃の形を大幅に修正するために使います。 |

| 中砥石(なかどいし) | #600 〜 #2000程度 | 切れ味が悪くなった時に、日常的なメンテナンスとして使います。家庭用ではまずこの中砥石(#1000前後)を一つ用意するのがおすすめです。 |

| 仕上げ砥石(しあげどいし) | #3000 〜 | 中砥石で研いだ後の刃先をさらに滑らかにし、より鋭く、切れ味を長持ちさせるために使います。 |

家庭で日常的に研ぐ場合は、まず「中砥石」があれば十分です。

研ぎ方の基本は、包丁を砥石に対して一定の角度(一般的に10円玉2枚分、約15度)に保ち、刃先全体を均一に研ぐことです。

研いでいくと、刃先の反対側に「かえり(バリ)」と呼ばれる金属のまくれが出てきます。これが刃先全体に出たら、反対側も同様に研ぎ、最後にかえりを軽く取り除いて完了です。

研ぐ際の注意点

研ぐ際は、砥石を水にしっかり浸してから使用します(水に浸す必要のない砥石もあります)。

また、研いでいる最中に砥石が動かないよう、濡れ布巾を下に敷くなどしてしっかり固定することが、安全かつ正確に研ぐためのコツです。

包丁研ぎ器とシャープナーの活用法

砥石での研ぎは時間と技術が必要ですが、「包丁研ぎ器」や「シャープナー」と呼ばれる道具を使えば、誰でも手軽に切れ味を一時的に回復させることができます。

メリット:

最大のメリットは、その手軽さと速さです。

砥石のように角度を気にする必要がなく、指定されたスロット(溝)に包丁を入れて数回前後に動かすだけで、切れ味がある程度戻ります。

調理中に「今すぐ切れ味を戻したい」という時に非常に便利です。

デメリットと注意点:

一方で、デメリットも理解しておく必要があります。

多くの簡易シャープナーは、刃先を「削る」というよりも「荒らす」ことで、ギザギザの細かい刃を付けて一時的に食材に引っかかるようにする仕組みです。

そのため、砥石で研いだような滑らかな切れ味にはならず、切れ味の持続性も低いです。

また、頻繁に使用すると刃先が不必要に削れたり、刃の形が崩れたりして、かえって包丁の寿命を縮める可能性があります。

最適な活用法

シャープナーはあくまで「応急処置」と考え、「月1回の中砥石での研ぎ」を基本とし、その間の補助としてシャープナーを活用するのが、包丁を長持ちさせる賢い使い方です。

研ぎすぎによる失敗を防ぐ方法

包丁は研げば切れるようになりますが、「研ぎすぎ」はかえって包丁を傷める原因となります。

適切な頻度を超えた過度なメンテナンスは避けるべきです。

研ぎすぎによる主な失敗は、包丁の消耗が早まることです。

包丁は研ぐたびに金属が削れてすり減っていきます。

必要以上に頻繁に研ぐと、それだけ早く刃が細くなり、最終的には三徳包丁がペティナイフのようになってしまうこともあります。

良い包丁は適切なお手入れをすれば数十年単位で使えるものですが、研ぎすぎれば寿命は著しく短くなります。

「切れ味が落ちていないのに研ぐ」のは、包丁にとって負担になるだけです。

前述した「切れ味が落ちたサイン」が出てから研ぐように心がけましょう。

また、研ぎ方が正しくない(角度が不安定など)まま何度も研ぐと、刃の形が崩れてしまい(丸刃など)、いくら研いでも切れない状態になる「研ぎ癖」がついてしまうこともあります。

研ぎすぎを防ぐためにも、「月1回」などの目安を持ちつつ、基本は「切れ味が落ちたら研ぐ」という原則を守ることが重要です。

包丁を研ぐ頻度を減らす長持ちテクニック

包丁を研ぐ頻度を減らす、つまり「切れ味をできるだけ長持ちさせる」ためには、日々の使い方が非常に重要になります。

研ぐ作業そのものよりも、日頃の扱い方を見直す方が効果的な場合も多いです。

切れ味を長持ちさせるテクニックは、主に「刃先に負担をかけないこと」に尽きます。

具体的な方法は、次にご紹介する「まな板の選び方」と「使用後のメンテナンス」が中心となります。

それ以外にも、以下のような点に注意しましょう。

- 冷凍食品や骨など、硬いものを無理に切らない。(刃こぼれの最大の原因です)

- 包丁を火で炙ったり、火のそばに置いたりしない。(金属の「焼き」が戻ってしまい、切れ味が鈍くなります)

- 包丁で缶の蓋をこじ開けるなど、切る以外の用途に使わない。

- 食材を刃先でこするように移動させない。(食材を移動させる際は、刃の反対側である「峰(みね)」側を使うように癖づけましょう)

これらの小さな積み重ねが、刃先の摩耗を防ぎ、結果として研ぐ頻度を減らすことにつながります。

正しいまな板の選び方と使い方

包丁の切れ味を長持ちさせる上で、まな板の素材選びは非常に重要です。

包丁は食材を切る瞬間よりも、切った後にまな板に当たる衝撃で刃先が摩耗していくためです。

推奨されるまな板の素材:

刃先に優しいのは、適度な柔らかさ(弾力)がある素材です。

- 木製(ヒノキ、イチョウなど): 刃当たりが最も柔らかく、包丁への負担が最小限です。

ただし、乾きにくくカビやすいというデメリットがあるため、使用後の乾燥など管理が必要です。 - プラスチック製(ポリエチレンなど): 扱いやすく衛生的ですが、木製に比べるとやや硬めです。

傷がつきやすく、傷に雑菌が入りやすい側面もあります。 - エラストマー製(ゴム): 木に近い弾力があり、刃当たりが良く、乾きやすいのが特徴です。

比較的人気のある素材です。

避けるべきまな板の素材

デザイン性が高くても、ガラス製や大理石(石製)のまな板は、包丁にとっては最悪の組み合わせです。

非常に硬いため、包丁が当たるたびに刃先が潰れてしまい、切れ味があっという間に失われます。

これらを使用している場合は、すぐに柔らかい素材のものに変更することをおすすめします。

また、使い方として、まな板の上で食材を「叩き切る」ような使い方は、どんな素材のまな板であっても刃に大きな負担をかけます。

包丁は「押して切る」または「引いて切る」のが基本です。

正しい使い方と、刃に優しいまな板選びが、研ぐ頻度を減らす鍵となります。

使用後のメンテナンス習慣

包丁の切れ味を維持し、寿命を延ばすためには、研ぐことと同じくらい「使用後の適切なお手入れ」が重要です。

特に鋼の包丁は、扱い方次第であっという間に錆びてしまいます。

基本は「洗って、すぐ乾かす」ことです。

1. 使用後はすぐに洗う

食材(特に酸や塩分)が付着したまま放置すると、錆びや変色の原因となります。

使い終わったら、なるべく早く食器用の中性洗剤と柔らかいスポンジで洗いましょう。

注意点:スポンジの硬い面

スポンジの硬い面(研磨剤入り)で刃先をゴシゴシこすると、細かい傷がつき、切れ味を損ねる原因になります。

必ず柔らかい面で、刃とは逆の峰側から洗うようにしてください。

2. 洗ったらすぐに水分を拭き取る

これが最も重要です。

洗った後はすぐに乾いた布巾で水分を完全に拭き取ってください。

自然乾燥は絶対に避けましょう。

ステンレス包丁であっても、水滴が付いたまま放置すると「もらい錆び」などの原因になります。

鋼の包丁は、数分放置しただけで錆び始めることもあります。

3. 食器洗い乾燥機の使用について

包丁の食洗機使用は、基本的に推奨されません。

理由は、高温のお湯や強い水流によって他の食器とぶつかり刃こぼれの原因になることや、ハンドルの素材(特に木製)が熱で変形したり、割れたりする可能性があるためです。

「食洗機対応」と明記されている包丁以外は、手洗いするようにしましょう。

最適な包丁の研ぐ頻度で快適な料理を

この記事では、包丁を研ぐ頻度に関する様々な情報をご紹介しました。

最後に、記事全体の要点をリストでまとめます。

- 包丁を研ぐ頻度の基本は「切れ味が落ちたと感じた時」

- 家庭で毎日料理する場合の目安は「月に1〜2回」

- 使用頻度が低ければ「2〜3ヶ月に1回」でもよい

- プロは使用頻度が高いため週1回以上研ぐこともある

- 切れ味低下のサインはトマトや鶏皮が切れにくくなること

- 玉ねぎが目にしみやすくなるのも研ぎ時のサイン

- ステンレス包丁は鋼より切れ味が長持ちする傾向がある

- 鋼包丁は錆びやすいため、よりこまめな手入れが必要

- 自分で研げない刃こぼれや変形はプロに依頼する

- 本格的な研ぎには「中砥石(#1000前後)」が基本

- 砥石で研ぐ際は角度(約15度)の維持が重要

- シャープナーは手軽だが「応急処置」と考える

- シャープナーの多用は刃を傷める原因になる

- 研ぎすぎは包丁の寿命を縮めるため避ける

- 切れ味を長持ちさせるには硬いものを切らない

- ガラスや石のまな板は刃を痛めるので避ける

- まな板は木製やエラストマー製が刃に優しい

- 使用後はすぐに洗い、必ず水分を拭き取って乾かす