ステンレス包丁の切れ味が落ちてきて、包丁をステンレスで研ぐ方法を探していませんか。

そもそも包丁のステンレスって研げるの?と疑問に思う方もいるでしょう。

包丁はステンレスだと研ぐのは難しいと言われますが研ぐことはできます。

また、包丁の素材によって研ぎ方に違いはあるのか、どれくらいの頻度で研げばいいのか、そもそも包丁はステンレスでも錆びるのかといった疑問も多いでしょう。

この記事では、ステンレス包丁を簡単に研ぐ方法は何か、砥石を使ったステンレス包丁の研ぎ方やシャープナーを使った研磨の方法を具体的に紹介します。

さらに、ステンレス包丁に適した砥石は何か、包丁がステンレスだと研ぐ砥石は何番を選べばよいか、大切なステンレス包丁使用後のお手入れ方法まで、詳しく紹介していきます。

- ステンレス包丁が研ぎにくいと言われる理由

- 砥石とシャープナーの正しい使い分け

- ステンレス包丁に適した砥石の種類と番手

- 包丁を錆びさせない日々のお手入れ方法

包丁(ステンレス)を研ぐ前の基礎知識

- 包丁はステンレスだと研ぐのは難しい?

- 包丁の素材によって研ぎ方に違いはあるの?

- どれくらいの頻度で研げばいいの?

- 包丁はステンレスでも錆びるの?

- ステンレス包丁使用後のお手入れ

包丁はステンレスだと研ぐのは難しい?

結論から言いますと、ステンレス包丁は鋼の包丁と比べて研ぎにくいのは事実です。

しかし、研げないわけではなく、正しい手順を踏めばきちんと切れ味を戻すことができます。

その理由は、ステンレス鋼に含まれる成分にあります。

ステンレスは錆びにくくするために、鉄にクロムを加えています。

さらに、粘り強さ(靭性)や耐摩耗性を出すためにモリブデンやバナジウムといった成分が配合されていることが多いです。

これらの成分が、鋼に比べて粘りを強くするため、砥石の上で刃先がツルツルと滑りやすい感触(砥石ノリが悪い)になります。

そのため、鋼の包丁のように素早く刃がつかず、研ぎ込むのにある程度の時間が必要になることが「研ぎにくい」と言われる主な原因です。

鋼(ハガネ)との違い

鋼の包丁は、不純物をできるだけ取り除くことで、切れ味と研ぎやすさを追求しています。

一方、ステンレス包丁は錆びにくさというメリットを優先するために様々な成分を加えているため、研ぎやすさの面では一歩譲る形になります。

包丁の素材によって研ぎ方に違いはあるの?

ステンレス包丁も鋼の包丁も、基本的な研ぎ方の手順(砥石を使う方法)は変わりません。

どちらの素材であっても、砥石に対して適切な角度(約15度)を保ち、刃の反対側に「バリ(かえり)」と呼ばれる金属のまくれを出す、という原則は同じです。

ただし、研ぎやすさが異なるため、ステンレスの場合はバリが出るまで根気よく研ぐ必要があります。

ステンレスは研ぎにくい素材だからこそ、後述する「バリの確認」をより一層注意して行うことが大切です。

セラミック包丁は例外です

素材による研ぎ方の違いで唯一注意が必要なのは、セラミック包丁です。

セラミックは非常に硬い素材のため、一般的な砥石では研ぐことができません。

セラミック包丁を研ぐ場合は、必ず専用の「ダイヤモンド砥石」を使用する必要があります。

どれくらいの頻度で研げばいいの?

包丁を研ぐ頻度は、使用頻度や切る食材によって変わってきますが、一般的なご家庭での使用であれば1〜2ヶ月に1回程度が理想的な目安です。

ステンレスは鋼に比べて刃持ち(切れ味の持続性)が良い素材ですが、使えば必ず刃先は摩耗していきます。

理想の頻度で研ぐのが難しくても、「切れ味が悪くなってきたな」と感じるタイミングで研いであげれば問題ありません。

研ぎ直しのサイン

- トマトを切った時に皮が切れず潰れてしまう

- 鶏肉の皮が滑って切れない

- 玉ねぎのみじん切りがいつもより目に染みる

このようなサインが出たら、刃先が丸まっている証拠です。

こまめに研ぐ習慣をつけると、一度に研ぐ時間が短縮でき、常に快適な切れ味を保てます。

包丁はステンレスでも錆びるの?

多くの方が誤解しがちですが、ステンレスは「錆びにくい」素材であって、「絶対に錆びない」わけではありません。

ステンレスは、鉄にクロムという元素を混ぜることで、表面に「不動態皮膜」という目に見えない薄い保護膜を自動的に作ります。

この膜が酸素や水分から鉄を守るため、錆びにくくなっています。

しかし、以下のような状態が続くと保護皮膜が破壊されたり、再生できなくなったりして錆びてしまいます。

- 調理後の汚れ(塩分や酸など)が付着したまま放置する

- 洗浄後に水分を拭き取らず、濡れたままにする

- 湿気の多い場所に保管する

特に注意したいのが「孔食(こうしょく)」という錆び方です。

これは、表面にできた小さな錆が、金属の内部深くまで浸透していく現象です。

一度この状態になると、表面を研いだだけでは錆が取りきれず、刃に穴が開いたようになってしまうため、日頃のお手入れが非常に重要になります。

ステンレス包丁使用後のお手入れ

ステンレス包丁を錆びさせず、長く快適に使うための日常のお手入れは、「洗う・拭く・しまう」の3ステップが基本です。

1. 洗う

包丁は使用後、できるだけ早く洗うことが大切です。

特にレモンなどの柑橘類や漬物といった酸や塩分の強い食材を切った後は、すぐに中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い流してください。

柄の部分も汚れがたまりやすいため、一緒に洗いましょう。

2. 拭く

洗った後は、乾いた清潔な布で水気を完全に拭き取ります。

濡れたまま自然乾燥させたり、洗いかごに放置したりすると、水滴が錆びの原因となります。

特に柄と刃の付け根は水分が残りやすいので注意が必要です。

3. しまう

水気を拭き取ったら、湿気の少ない場所に保管します。

他の調理器具と刃がぶつかると刃こぼれの原因になるため、包丁スタンドや引き出しの中の専用ケースに収納するのが理想です。

食洗機や漂白剤の使用は避けましょう

・食器洗い乾燥機

ステンレス包丁は錆に強いという理由で食洗機で洗う方もいますが、おすすめできません。

洗浄中に他の食器とぶつかって刃が欠けたり、高温の湿気が錆を誘発したりする可能性があります。

特に柄が木製の包丁は、柄が割れたり変色したりする原因になります。

・漂白剤

漂白剤(塩素系)は、ステンレス表面の保護皮膜を破壊してしまう恐れがあります。

錆や変質の原因となるため、漂白剤に浸け置きするのは絶対に避けてください。

包丁(ステンレス)を研ぐ具体的な方法

- ステンレス包丁を簡単に研ぐ方法は?

- シャープナーを使った研磨の方法

- 砥石を使ったステンレス包丁の研ぎ方

- ステンレス包丁に適した砥石は何番?

ステンレス包丁を簡単に研ぐ方法は?

ステンレス包丁の切れ味を手軽に回復させたい場合、最も簡単な方法は「シャープナー(簡易研ぎ器)」を使うことです。

シャープナーは、砥石のように水に浸す準備や、角度を保つといった専門的な技術を必要としません。

研ぎ器の溝に包丁をセットして数回手前に引くだけで、一時的に切れ味を戻すことができます。

作業時間も5分から10分程度で済むため、時間がない時や、砥石での研ぎに慣れていない方にとっては非常に便利な道具です。

メーカーの研ぎ直しサービス

もう一つの簡単な方法として、包丁の製造メーカーや、刃物専門店が提供している「研ぎ直しサービス」を利用する手もあります。

費用と時間はかかりますが、プロの手によって新品同様の切れ味に戻してもらえるため、高級な包丁や自分で研ぐ自信がない場合に適しています。

シャープナーを使った研磨の方法

シャープナーの使い方は非常にシンプルですが、誤った使い方をすると逆に刃を傷めてしまうため、ポイントを押さえておきましょう。

1. まず、シャープナー本体を平らな場所に置き、ハンドルなどを握ってしっかりと固定します。

2. 包丁を研ぎ器の溝(スロット)に、刃が下になるように垂直に差し込みます。

3. 包丁を「手前」に一方通行で引きます。

この時、力を入れすぎず、根元から刃先まで均等に研げるように引くのがコツです。

多くの製品には「粗研ぎ用」と「仕上げ用」など複数の溝があります。

その場合は、番号順(例:①粗研ぎで10回引く → ②仕上げで5回引く)に作業を行ってください。

シャープナー使用時の最重要注意点

シャープナーは、あくまで「応急処置」のための道具です。

シャープナーは砥石と違い、刃先を鋭く「削り取る」ようにして研磨します。

そのため、使いすぎると刃が必要以上に薄くなり、刃こぼれしやすくなるデメリットがあります。

- 押し引きしない: 包丁を前後にギコギコと動かすと、刃がギザギザになる原因になります。

必ず一方通行で「引く」動作を守ってください。 - 使いすぎない: 手軽さから頻繁に使いがちですが、刃の消耗を早めます。

切れ味の持続性も砥石に比べて短いため、日常の切れ味維持は砥石で行い、シャープナーは「時間がない時の緊急用」として使い分けるのが理想です。

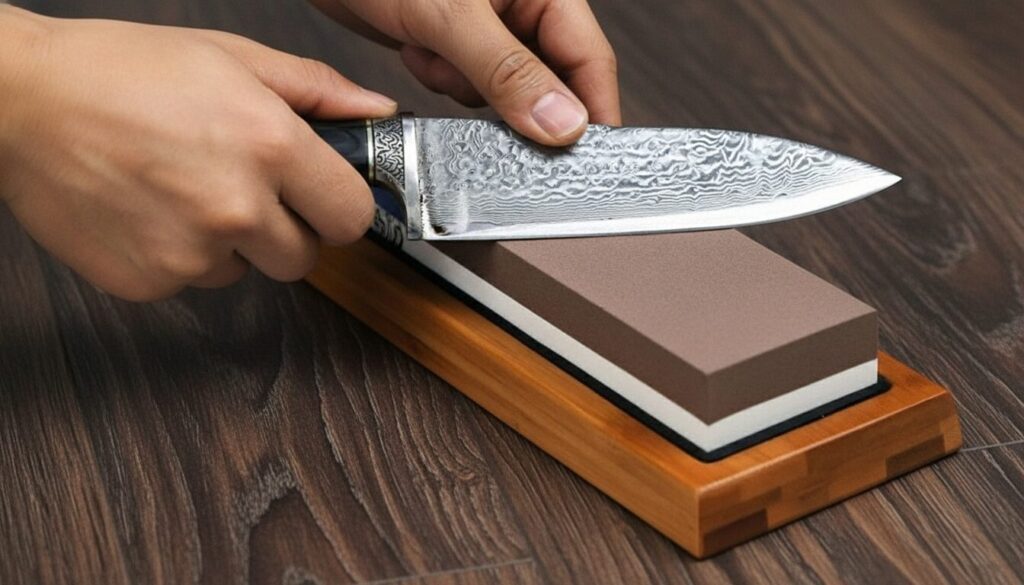

砥石を使ったステンレス包丁の研ぎ方

包丁を長く大切に使い続けたいのであれば、砥石を使った研ぎ方を覚えるのが最適です。

砥石は、刃先を削り取るシャープナーとは異なり、刃全体を滑らかに研ぎ上げて新たな刃付けを行うため、包丁への負担が少なく、切れ味も格段に長持ちします。

基本的な手順は以下の通りです。

1. 砥石の準備

砥石を水に10分〜20分程度浸します。

気泡が出なくなるまで、砥石に十分に水を吸わせることが重要です。

研ぐ際は、砥石が動かないように濡れ布巾などを下に敷いて固定します。

2. 角度を固定して表を研ぐ

砥石に対して包丁を約45度の角度で置きます。

そして、刃を砥石から約15度(10円玉1〜2枚分)浮かせます。

この「15度」という角度を、研ぎ終わりまで一定に保つことが最大のポイントです。

包丁に添えた指で刃を押さえ、押すときに力を入れ、手前に引くときは力を抜いて研ぎ進めます。

刃先から根元まで、研ぐ場所を3箇所ほどに分けながら均一に研ぎます。

3. バリ(かえり)の確認

研いでいる面の反対側(裏側)の刃先を、指の腹でそっと触ってみてください。

ザラザラとした金属のまくれ(バリ、または「かえり」)が感じられれば、その部分は正しく研げている証拠です。

刃先全体に均一にバリが出るまで研ぎ続けます。

4. 裏を研ぐ(バリ取り)

表側全体にバリが出たら、包丁を裏返し、表側と同じく15度の角度で研ぎます。

裏側は、表側で出たバリを取り除くのが目的なので、表側ほど回数を研ぐ必要はありません。数回軽く研ぐ程度で十分です。

5. 仕上げのバリ取り

最後に、新聞紙や使い古した布などで刃先を軽く数回こすり、微細なバリを取り除いたら完了です。

ステンレス包丁に適した砥石は?

ステンレス包丁は研ぎにくい特性があるため、砥石選びにも少しコツがあります。

結論としては、ステンレスの粘りによる滑りにくさに対応できる、「柔らかめ」の砥石が適しているとされています。

硬すぎる砥石を選ぶと、ステンレスの刃が砥石の表面で滑ってしまい、なかなか刃がつきません。

一方、柔らかめの砥石は、研いでいる最中に「研ぎ汁(砥泥)」と呼ばれる泥状のものが出やすい特徴があります。

この「研ぎ汁」が、実は非常に重要です。

研ぎ汁がクッション兼研磨剤の役割を果たし、滑りやすいステンレスの刃でも砥石にしっかりと食いつき、効率よく研磨を進めるのを助けてくれます。

砥石の製法で言えば、「レジノイド製法」や「マグネシア製法」といった種類のものが比較的柔らかいとされています。

迷った場合は、購入するお店で「ステンレス包丁を研ぎたい」と伝えて、相性の良いものを選んでもらうと良いでしょう。

包丁がステンレスだと研ぐ砥石は何番

砥石は、目の粗さを「番手(ばんて)」という数字(#)で表します。

数字が小さいほど目が粗く(荒砥石)、数字が大きいほど目が細かく(仕上げ砥石)なります。

包丁がステンレスであっても鋼であっても、選ぶべき番手は同じです。

一般的なご家庭で、日常の切れ味のメンテナンス用にまず一つだけ用意するなら、「中砥石(#1000程度)」を選んでください。

以下に、砥石の種類と用途の目安をまとめます。

| 砥石の種類 | 番手の目安 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 荒砥石(あらどいし) | #200 ~ #600 | 刃が大きく欠けた(刃こぼれした)時や、錆を削り落とす時に使用する。研削力が非常に強い。 |

| 中砥石(なかどいし) | #800 ~ #1000 | 日常の研ぎ直し(切れ味の回復)に使用する。家庭でまず揃えるべき基本の砥石。 |

| 仕上げ砥石(しあげどいし) | #3000 ~ | 中砥石で研いだ後、さらに滑らかで鋭い刃(切れ味)を求める時に使用する。 |

まずは#1000の中砥石を基本とし、もし刃こぼれがひどい場合には荒砥石を、お刺身を引くなどプロのような鋭い切れ味を求める場合には仕上げ砥石を、それぞれ買い足していくのがおすすめです。

包丁のステンレスって研ぐことができるの?包丁を簡単に研ぐコツを総括

この記事のポイントをまとめます。

- ステンレス包丁は研ぎにくいが正しく研げば切れる

- 研ぎにくい理由はクロムなどの成分による粘り

- 基本的な研ぎ方は鋼包丁と同じ

- 研ぐ頻度は家庭用なら1〜2ヶ月に1回が目安

- トマトが潰れたり鶏肉の皮が切れなくなったら研ぐサイン

- ステンレスも水分や塩分で錆びることがある

- 使用後は「洗う・拭く・しまう」を徹底する

- 食洗機や漂白剤の使用は避ける

- 簡単な方法はシャープナーだが応急処置と心得る

- シャープナーは刃先を削るため刃こぼれしやすい

- 本格的に研ぐなら砥石が最適

- 砥石は準備と角度維持(15度)が重要

- 家庭用なら中砥石(#1000)をまず用意する

- ステンレスには柔らかめの砥石が向いている

- 研げた証拠である「バリ(かえり)」の確認を怠らない

- 砥石の平面を保つため面直しも行う