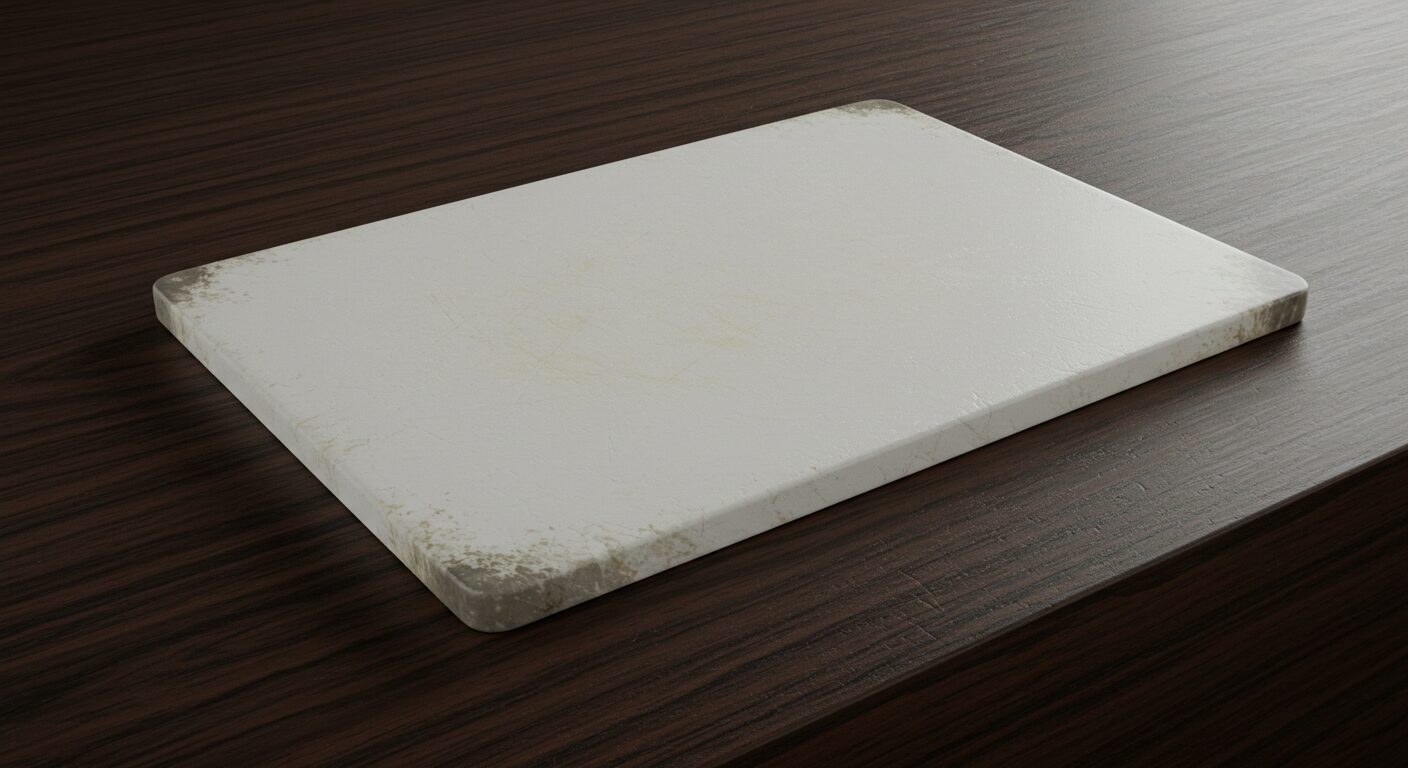

毎日使うまな板。しっかり洗っているつもりでも、いつの間にか黄ばみや黒ずみが目立ってきます。

「まな板を漂白しても白くならない」と悩んでいませんか?

ハイターで落ちない黄ばみがあると、衛生面も気になります。

プラスチックの黒ずみや、そもそも黄ばみの原因が何なのか、気になるところです。

黄ばみの落とし方には、オキシクリーンや重曹を使った方法も注目されています。

また、エラストマーまな板の白い汚れや、黒いまな板の白い汚れの落とし方など、素材特有のお悩みもあるかもしれません。

この記事では、まな板が漂白で白くならない原因を解明し、素材や汚れの種類に応じた正しいお手入れ方法を詳しく紹介します。

- まな板が漂白で白くならない主な原因

- プラスチックまな板の黄ばみや黒ずみの正しい落とし方

- ハイター以外(オキシクリーンや重曹)を使ったお手入れ方法

- エラストマーや黒いまな板など特殊な素材のお手入れ

まな板を漂白しても白くならない原因は?

- まな板のしつこい黄ばみ 原因

- 基本的なまな板の黄ばみ 落とし方

- プラスチックまな板の黒ずみ対処法

- 漂白しても黄ばみ 取れない時の確認点

まな板のしつこい黄ばみの原因

まな板のしつこい黄ばみの原因は、一つではありません。

主な原因は、食材の色素沈着です。

例えば、ニンジンやカボチャに含まれる「カロテン」や、カレー粉の「クルクミン」などは、非常に色が移りやすい成分です。

また、油汚れが酸化して黄ばむケースもあります。

調理で使った油がまな板の表面や包丁の傷に残り、時間とともに酸化することで黄色く変色してしまいます。

さらに、プラスチック製のまな板の場合、素材自体の経年劣化も原因の一つです。

長期間の使用や紫外線への暴露により、プラスチックに含まれる添加物が化学変化を起こし、素材そのものが黄ばんでしまう(黄変)ことがあります。

素材自体の劣化(黄変)による黄ばみは、汚れではないため、基本的に漂白剤で落とすことはできません。

これらの原因が複合的に絡み合い、しつこい黄ばみとなって現れるのです。

基本的なまな板の黄ばみの落とし方

まな板の黄ばみ取りの基本は、塩素系漂白剤(キッチンハイターなど)を使ったお手入れです。

色素沈着による黄ばみには、この方法が最も効果的とされています。

基本的な手順は以下の通りです。

- まず、まな板全体の汚れを食器用中性洗剤とスポンジで洗い流し、水気を拭き取ります。

- キッチンペーパーをまな板全体に敷き詰めます。

- その上から、塩素系漂白剤(スプレータイプまたは希釈液)をまんべんなく吹きかけます。

- 製品の指定時間(通常5分〜30分程度)放置します。

- 時間が経ったら、キッチンペーパーを剥がし、漂白剤が残らないよう流水で30秒以上しっかりとすすぎます。

この「キッチンペーパーパック」は、漂白剤が乾燥するのを防ぎ、成分を汚れにしっかり浸透させるために有効です。

【漂白剤使用時の注意点】

- 必ずゴム手袋を着用してください。

- 酸性タイプの製品と混ぜると有毒ガスが発生するため、絶対に併用しないでください。

- 換気を十分に行いながら作業しましょう。

- 木製のまな板には塩素系漂白剤は使えない場合が多いため、使用しないでください。

プラスチックまな板の黒ずみ対処法

プラスチックまな板に見られる点々とした黒ずみ。この正体は、多くの場合「黒カビ」です。

まな板の表面には、包丁によって無数の細かい傷がついています。

調理後、食材の残りカスや水分が傷の奥に残り、そこがカビの栄養源となってしまうのです。

特に湿気の多い梅雨時や夏場は、カビが繁殖しやすくなります。

この黒ずみ(黒カビ)の対処法も、基本的には黄ばみと同様、塩素系漂白剤が有効です。

前述の「基本的なまな板の黄ばみ 落とし方」で紹介したキッチンペーパーパックを試みてください。

ただし、カビが傷の非常に深い部分まで根を張っている場合、表面的な漂白だけでは完全に取り除けないこともあります。

その場合は、まな板専用の研磨剤(クリーナー)で表面を薄く削り取る方法も選択肢となります。

漂白しても黄ばみ 取れない時の確認点

「ハイターを使ったのに、まな板が白くならない…」そんな時は、いくつかの点を確認してみましょう。

第一に、漂白剤の使い方が適切かどうかです。

漂白剤の濃度が薄すぎたり、放置時間が短すぎたりすると、十分な効果が得られません。

また、漂白前にまな板の油汚れがしっかり落ちていないと、漂白剤が汚れに届かず効果が半減します。

第二に、前述の通り、プラスチック自体の経年劣化(黄変)の可能性です。

これは汚れではないため、漂白では白くなりません。

この場合は、買い替えを検討する必要があります。

第三に、食材の種類です。

ニンジンなどに含まれるカロテン色素は、塩素系漂白剤で落ちにくい場合があります。

不思議なことに、このような色素沈着は「天日干し(紫外線)」で色が薄くなるケースが報告されています。

漂白後に数時間、太陽光に当ててみるのも一つの手です。

漂白しても黄ばみが取れない場合、それは「汚れ」ではなく「素材の変化」かもしれません。

漂白で衛生状態を保ちつつ、見た目の黄ばみが気になるようになったら、寿命のサインと考えることも大切です。

まな板が漂白で白くならない時の代替案

- ハイターで落ちない黄ばみと対処法

- 黄ばみにはオキシクリーンも有効?

- 重曹を使ったお手入れ方法

- エラストマーまな板の白い汚れとは

- 黒いまな板の白い汚れ 落とし方

ハイターで落ちない黄ばみと対処法

塩素系漂白剤(ハイターなど)を使っても黄ばみが落ちない場合、前述の通り「天日干し」を試す価値があります。

特にニンジンやカボチャなどの色素沈着には有効な場合があります。

漂白後、よくすすいだまな板を太陽光に当ててみてください。

もう一つの方法は「研磨」です。

まな板専用の研磨スポンジやクレンザー(研磨剤入りの洗剤)を使って、まな板の表面を物理的にこする方法です。

ただし、この方法はまな板の表面を削り取るため、新しい傷がつく原因にもなります。

傷が増えると、将来的にはさらに汚れやカビが入り込みやすくなるデメリットも理解しておく必要があります。

実行する場合は、力を入れすぎず優しくこすってください。

また、黄ばみの原因が油汚れの酸化である場合、アルカリ性の洗剤(弱アルカリ性の食器用洗剤やセスキ炭酸ソーダなど)で一度しっかり洗い直してみるのも良いでしょう。

黄ばみにはオキシクリーンも有効?

酸素系漂白剤の代表格である「オキシクリーン」も、まな板のお手入れに使えます。

塩素系漂白剤との違いは、漂白力が比較的穏やかで、ツンとした特有の臭いがない点です。

除菌・消臭・漂白の効果が期待できます。

オキシクリーンを使ったつけ置き方法

- シンクや大きめの桶に、40℃〜60℃のお湯を溜めます。

- 規定量のオキシクリーンを入れ、よく溶かします。(泡立てるように溶かすと効果的です)

- まな板を完全に沈め、30分〜数時間つけ置きします。

- 時間が経ったら、食器用洗剤で通常通り洗い、よくすすぎます。

塩素系漂白剤で落ちなかった黄ばみが、酸素系漂白剤なら落ちたというケースもあります。

これは汚れの性質による違いです。

ハイターが効かないと感じたら、試してみる価値はあります。

オキシクリーンも漂白剤の一種です。使用する際はゴム手袋を着用し、製品の注意事項をよく読んでからご使用ください。

また、木製のまな板には適さない場合があります。

重曹を使ったお手入れ方法

ナチュラルクリーニングで人気の「重曹」も、まな板のお手入れに活用できます。

重曹には、穏やかな研磨効果と、酸性の油汚れを中和して落としやすくする効果があります。

使い方は簡単です。

- まな板を水で濡らし、重曹を粉のまま振りかけます。

- スポンジやブラシで円を描くように優しくこすり洗いします。(重曹ペースト(重曹2:水1程度)を作って塗り広げても構いません)

- 特に油汚れが気になる部分を重点的にこすった後、水で洗い流します。

ただし、重曹には漂白効果や強力な殺菌効果は期待できません。

あくまでも日常の油汚れ落としや、軽い研磨剤としての役割が中心となります。

しつこい黄ばみや黒カビには、やはり漂白剤の方が適しています。

エラストマーまな板の白い汚れとは

ゴムのような弾力性が特徴の「エラストマー製まな板」。

この素材に白い汚れが付着することがあります。この汚れの正体は、主に2つ考えられます。

一つは、「水垢(スケール)」です。

水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムといったミネラル分が、乾燥する際に結晶化して白く残ったものです。

この場合、アルカリ性のため、酸性の「クエン酸」や「お酢」を水で薄めたもので拭くと中和されて落ちやすくなります。

もう一つは、素材特有の「ブルーム(ブルーミング)」と呼ばれる現象の可能性があります。

これは、素材内部の配合剤が表面に浮き出てくる現象で、衛生上は問題ないとされることが多いですが、見た目が気になるかもしれません。

【エラストマーまな板と漂白剤】

エラストマー素材は、製品によって塩素系漂白剤の使用がNGな場合があります。

素材が劣化したり変色したりする恐れがあるためです。

お手入れの際は、必ずまな板の取扱説明書を確認し、「漂白剤OK」の記載があるか確かめてください。

不明な場合は、酸素系漂白剤(オキシクリーンなど)が使えるかどうかも併せて確認しましょう。

黒いまな板の白い汚れ 落とし方

近年人気の黒いまな板。

汚れが見えにくいメリットがありますが、逆に白い汚れが目立つことがあります。

この白い汚れの主な原因も、エラストマーまな板と同様に「水垢(ミネラル分)」や「食器用洗剤のすすぎ残し」です。

対処法としては、まず「クエン酸スプレー」(水200mlにクエン酸小さじ1程度を溶かしたもの)をキッチンペーパーに含ませてパックし、しばらく放置してから水で洗い流します。

水垢はアルカリ性なので、酸性のクエン酸で中和することで落としやすくなります。

もう一つの原因として、「包丁による傷」が白く見えるケースもあります。

プラスチック素材は、傷がつくとその部分が白っぽく見えます。

これは汚れではないため、クエン酸や洗剤では落ちません。

気になる場合は研磨することもできますが、傷が目立ちにくくなる反面、新たな傷が増える可能性も考慮してください。

まな板が漂白で白くならない時の総まとめ

まな板が漂白剤を使っても白くならない場合、様々な原因が考えられます。

汚れの種類や素材の特性を理解し、適切に対処することが重要です。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- まな板の黄ばみの主な原因は食材の色素沈着や油汚れの酸化

- プラスチック素材自体の経年劣化(黄変)は漂白剤では落ちない

- 基本的な黄ばみ・黒カビ対策は塩素系漂白剤(ハイター)が有効

- 漂白時はキッチンペーパーパックで成分を浸透させる

- 漂白剤の使用時は換気とゴム手袋を徹底する

- ハイターで落ちない色素沈着は天日干し(紫外線)で薄くなる場合がある

- 酸素系漂白剤(オキシクリーン)は塩素系の臭いが苦手な人におすすめ

- オキシクリーンは40℃から60℃のお湯で溶かしてつけ置きする

- 重曹は研磨剤として、または軽い油汚れ落としとして使用する

- 重曹に強い漂白・殺菌効果は期待できない

- エラストマーまな板の白い汚れは水垢か素材特有の現象

- エラストマー素材は塩素系漂白剤が使えない場合があるので説明書を確認

- 黒いまな板の白い汚れは水垢や洗剤の残りが原因

- 水垢汚れにはクエン酸やお酢を使った酸性クリーニングが有効

- 漂白しても落ちない汚れは買い替えのサインかもしれない